本記事では「顧客インサイトとは何か、メリット・見つけ方・フレームワーク・分析方法・注意点・成功事例」まで網羅的に解説します。「顧客インサイトに基づき業績改善した企業事例」もご紹介していますので最後までご覧ください。

私たちグッドパッチは2011年の創業以来、デザインファームのパイオニアとして多くの企業に向けてソフトウェアのUIデザインやUXデザインの制作・改善を支援している会社です。ゆえに、UIデザインとUXデザインの制作・改善の過程における「優れた顧客インサイト獲得の重要性」を十分に理解しています。

ぜひ本記事を読んで「顧客インサイト」の本質を掴んでください。

監修者:米田 真依(株式会社グッドパッチ デザインリサーチャー)

P&Gでのマーケティングリサーチャー職を経てグッドパッチに入社。デザインリサーチ専門チームを立ち上げ、現在はチームマネージャーを務める。医療、食品、金融、自動車など多様な業界のデザインリサーチ・サービスデザインを担当。中高生・自治体・企業向けのワークショップ・研修経験も豊富。2022年6月より北海道上川町とのプロジェクトを開始し、2022年12月に上川町に移住。

目次

顧客インサイトとは?

「購買行動の裏にある本質的なニーズ(課題)と背景状況・価値観・考え方」への洞察

顧客インサイトとは「商品・サービスの購買行動の裏にある本質的なニーズ(課題)とその背景となる状況・価値観・考え方への洞察」を意味します。優れた顧客インサイトを獲得することは「事業の創出や改善、未来構想につながるアクション」を導き出すために非常に重要です。

顧客インサイトを得るためには「顧客がなぜそのように行動するのか、根源にある動機や欲求を深く理解」する必要があります。

「優れた顧客インサイト」の定義とは(ビジネスにおけるバックグラウンド別の定義)

| バックグラウンド | 「優れた顧客インサイト」の定義 |

|---|---|

| マーケターとデザイナー問わず(共通) | 「解決策やアイデアに繋がる次のアクションへと導く洞察」が共通定義 |

| マーケター | 「顧客自身も気づいていない行動の裏側にある本音・動機・欲望」と定義される傾向が高い(=顧客側が持つものを指すことが多い) |

| デザイナー | 「行動の裏側にある本音・動機・欲望に対する洞察」と定義される傾向が高い(=リサーチャー側が持つものを指すことが多い) |

上表は「優れた顧客インサイト」の定義付けの傾向をバックグラウンド別にまとめたものです。

ビジネス文脈における「優れた顧客インサイト」という言葉の定義は「解決策やアイデアに繋がる次のアクションへと導くインサイト」と共通定義することができます。

上表の通り、「優れた顧客インサイト」という言葉が持つ定義は、マーケティングをバックグラウンドに持つ人々と、デザインをバックグラウンドに持つ人々とでは、異なる定義とされる傾向がありますが、「優れた顧客インサイトとは“解決策やアイデアに繋がる次のアクションへと導くインサイト”である」という観点においては共通定義だと考えます。

「顧客インサイト」と「ニーズ」の違い(無自覚の深層心理・欲求であるか否か)

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 顧客インサイト | 顧客自身の「本質的ニーズ・ジョブ及びその背景にある状況・価値観・考え方への洞察」 |

| ニーズ | 顧客自身による特定の何かが欲しいと願う「具体的な欲求や要望」そのもの |

上表は「顧客インサイト」と「ニーズ」の比較を表しています。

顧客インサイトは、顧客自身が無自覚の状態で感じている「ニーズやジョブ、その背景にある状況・価値観・考え方(=コンテクスト)への洞察」を意味します。顧客インサイトでは「根本的な理由まで含めた洞察であるかどうか」が重要なポイントになりますので理解しておきましょう。

【顧客インサイトの探索例】動画配信サービスの利用欲求を考えてみる

・家族や友人とつながる話題をつくりたい

・放送時間の制約に縛られず好きな時間に視聴したい

例えば、動画配信サービスを利用する顧客の表面的な欲求は、「最新の映画やドラマを手軽に観たい」、「暇つぶしに使いたい」という理由が挙げられるでしょう。しかしそれら表面的な欲求の裏には、「生活の質や自由度を上げたい」という無自覚で本質的なニーズや価値観・考え方が隠れているかもしれません。

優れた顧客インサイトを得るためには、ただ単に顧客の言動を受け取るだけでなく、その裏側にある心理やコンテクスト(文脈)を読み解く姿勢が大切です。

顧客インサイトを得るメリット・重要性

では次に「顧客インサイトを得るメリット・重要性」について上記3つを説明します。

競争が激化する市場で差別化できる

顧客インサイトを得るメリットの1つ目は「競争が激化する市場で差別化できる」ことです。顧客インサイトを正しく得られれば、現代の激しい競争における市場で差別化を図れます。

現代の市場は、技術が成熟し多くの業界で商品の機能や品質のコモディティ化(均一化)が進んでいる状況です。顧客の表面的なニーズを満たすだけの商品やサービスを提供しても、すぐに競合に模倣され、結果として価格競争に巻き込まれてしまいがちです。

顧客インサイトを得ることで「競合他社がまだ気づいていない、顧客の隠れた欲求や本音に基づいた独自の切り口」から商品開発やサービス設計が可能となります。他社に真似されにくい価値を提供できれば「持続的な競争優位性」を生み出せるでしょう。

プロダクトの質を向上させて顧客満足度を高められる

顧客インサイトを得るメリットの2つ目は「プロダクトの質を向上させて顧客満足度を高められる」ことです。顧客インサイトを活用することで、「顧客が真に解決したい課題」や「心の底から満たしたいと感じている本質的な欲求」を明らかにすることができます。

顧客インサイトから得た顧客の課題や欲求に対してサービス開発することで、「顧客が本当に求めている本質的ニーズ・価値」を提供できるようになり、結果として「顧客満足度の向上」と「顧客ロイヤルティの醸成」に繋がります。

新しい需要を創出しイノベーションの起点を作ることができる

顧客インサイトを得るメリットの3つ目は「新しい需要を創出しイノベーションの起点を作ることができる」ことです。顧客インサイトを得られれば、既存の市場でシェアを奪い合うのではなく、まったく新しい市場、すなわち「需要」そのものを生み出すきっかけにもなります。

顧客自身も言語化できていなかった潜在的な欲求に応えるプロダクトやサービスは、これまで世の中に存在しなかった新しい価値を定義します。例えば、かつて人々は「もっと速い馬が欲しい」と考えていましたが、自動車が登場したことで移動の概念そのものが変わりました。「速い馬」というニーズの奥に、「速い移動手段」という顧客インサイトが隠れていたのです。

顧客インサイトは市場のルールを変え、新たなイノベーションの起点となり、ビジネスチャンスを創造する可能性を秘めているといえます。

顧客インサイトの見つけ方(「GUIDE」_探索型リサーチの道標)

ここからは、顧客インサイトを見つけるためにグッドパッチが提唱している「探索型のリサーチ方法『GUIDE』」をご紹介します。

上図の「GUIDE」を利用した顧客インサイトの見つけ方を以下のように5つのステップにまとめました。

| STEP | プロセス | 概要 |

|---|---|---|

| STEP1 | リサーチの着地点を明確にする|Goal(ゴール) |

・リサーチでの到達点を明示し、関係者の合意を形成する ・施策を進めつつ決めることを推奨 |

| STEP2 | 既知と未知を整理する|Untangle(アンタングル) | ・過去データや情報を整理して、「既知」と「未知」の領域に分けて調査フォーカスを定める |

| STEP3 | 洞察を得る|Insight(インサイト) | ・ユーザー視点で問いを設計し、調査と分析を繰り返すことで深い洞察を獲得する |

| STEP4 | アクションの方向性を決める|Direction(ディレクション) | ・得た洞察からアイデアを幅広く検討し、優先順位をつけ具体的なアクションに落とし込む |

| STEP5 | 思考のプロセスを信じて託す|Entrust(エントラスト) | ・リサーチの過程と洞察から決めたアクションを記録し、組織のナレッジとして将来に活用できるよう託す |

ここからは「探索型のリサーチ方法『GUIDE』」をステップごとに説明いたします。

STEP1:リサーチの着地点を明確にする|Goal(ゴール)

顧客インサイトの見つけ方(STEP1)は「リサーチの着地点を明確にする|Goal(ゴール)」です。リサーチで何を目指すのか、その着地点であるGoal(ゴール)をまず初めに明確にすることから始めます。

プロジェクト関係者へのヒアリングや、組織全体の方針の再確認を行い、今回のリサーチで到達すべき着地点を言語化し、チーム全員で合意形成を行います。

「新機能のアイデアを出す」といった具体的な施策を決め打ちするのではなく、「なぜこのリサーチが必要なのか」というビジネス視点でプロジェクトを進めながら施策の方向性を決める点がポイントです。

STEP2:既知と未知を整理する|Untangle(アンタングル)

顧客インサイトの見つけ方(STEP2)は「既知と未知を整理する|Untangle(アンタングル)」です。「Untangle(アンタングル)」のプロセスでは、絡まりを解きほぐします。

リサーチの初期段階では、チームの中にさまざまな思い込みが混在し「何が分かっていて、何が分かっていないのか」が曖昧な、いわば「絡まり、もつれた」状態に陥りがちです。まず、過去の調査資料や市場レポートなどの既存の情報をすべて集め「すでに分かっている事実(既知)」と「分かっていないこと(未知)」に仕分けをします。

仕分けを行うことでチームの現在地と進むべき方向が明確になり、本当に価値のある「未知」の領域に対してリサーチ資源を集中させることが容易になります。

STEP3:洞察を得る|Insight(インサイト)

顧客インサイトの見つけ方(STEP3)は「洞察を得る|Insight(インサイト)」です。明確になった着地点(Goal)の設定と、既知と未知の領域が整理(Untangle)できたら、いよいよ本格的な調査・分析を行い、洞察(Insight)を得るフェーズとなります。

STEP3では、ユーザー視点でリサーチの「問い」を設計し、インタビューや行動観察といった調査実施を行い分析を行います。

ここで重要なのは、「調査」と「分析」を1セットと捉え、2セット以上の繰り返しを実施することです。「調査」と「分析」の1セットを2回セット以上繰り返し実施すると、以下のような効果(メリット)が得られます。

・リサーチの価値を関係者に感じてもらいやすくなる

1セット目の調査で得られた気づきや仮説を基に、2セット目以降の調査計画を立て実行するサイクルを回すことで、「リサーチノウハウ蓄積によるリサーチ品質の向上」が期待できるようになります。

また「調査と分析の複数セット」を実施することで、リサーチ方法が多くの関係者に周知され、リサーチ参加者が増え、結果的に深い洞察(Insight)を得られやすくなり、リサーチの価値を関係者に感じてもらいやすくなります。

重要なので繰り返し述べます。このSTEP3で洞察を得るために「『調査』と『分析』の1セット」を2セット以上実施しましょう。

STEP4:アクションの方向性を決める|Direction(ディレクション)

顧客インサイトの見つけ方(STEP4)は「アクションの方向性を決める|Direction(ディレクション)」です。調査と分析の繰り返しによって顧客インサイトが得られたら、着地点までのアクションの方向性を定める「Direction(ディレクション)」をする段階に進みましょう。

Directionでは以下3つの手順によって、発見した顧客インサイトを起点に「どのようなアイデアが考えられるか」をチームで発散させます。

| 手順 | 概要 |

|---|---|

| 1.アクションアイデア洗い出し | 洞察から得たヒントをもとに、実現可能性や条件にとらわれず幅広く着想を広げる |

| 2.優先順位決め | 発想された内容を評価するための判断基準を設定し、重要度や効果などの視点で順位をつけていく |

| 3.タスクへの落とし込み | 取り組み内容の「何を(What)」「締切はいつか(When)」「担当は誰か(Who)」など実行単位に分解し整理する |

STEP4の「アクションの方向性を決める|Direction」を十分行ったにも関わらず、納得できるほどのアクションに繋がらない場合は、STEP1〜3に戻って「Goal」・「Untangle」・「Insight」の中の不足要素をもう一度補いましょう。

STEP5:思考のプロセスを信じて託す|Entrust(エントラスト)

顧客インサイトの見つけ方(STEP5)は「思考のプロセスを信じて託す|Entrust(エントラスト)」です。Entrustには「(信頼して)任せる」「委託する」「信託する」といった意味があります。

最後のSTEP5では、これまでのリサーチによって得た顧客インサイトが、どのような思考プロセスでアクションに繋がったのか記録し、未来の資産として「思考のプロセスを信じて託す|Entrust(エントラスト)」を進めていきます。

Entrustのステップを踏む目的は、他部署のメンバーや経営層、あるいは将来の自分がいつでも立ち戻れる貴重なナレッジを残し、組織全体の知見として活用するためです。

「GUIDE」における5つのステップの説明は以上となります。今回ご紹介しました「GUIDE」によるリサーチプロセスを参考に、リサーチレポートとして以下の流れで振り返れるよう記録しておくことをおすすめします。

→どのような情報を整理し

→いかなる問いを立て

→結果としてどのようなインサイトを得て

→どのようなアクション案を作成したのか

【参考記事】【実践事例あり】UXリサーチ完全ガイド|成功のポイントと種類・手法を徹底解説

顧客インサイトのフレームワーク

ここからは、顧客インサイトを得るための手段として上記3つの有効なフレームワークの詳細を紹介します。

ペルソナ設定

ペルソナ設定とは「プロダクトやサービスを提供するターゲットとなる架空の顧客像を詳細に設定するフレームワーク」です。

ペルソナを設定する目的は社内やチーム内で「私たちの顧客とは誰なのか」という共通の人物像を明確に認識することです。ペルソナを設定する際は、以下の項目を参考に架空の顧客像を具体的に定めましょう。

例えば、フィットネスアプリや健康管理サービスを開発する際に、架空の顧客像(ペルソナ)として、具体的に以下のステータスを持つ女性のターゲットユーザーが考えられます。

ペルソナ設定例(フィットネスアプリや健康管理サービスを開発または改善を目指す場合)

| 手順 | 概要 |

|---|---|

| 年齢 | 32歳 |

| 性別 | 女性 |

| 職業 | ウェブマーケター (中堅広告代理店勤務) |

| 年収 | 500万円程度 |

| 家族構成 | 夫と2人暮らし、共働き |

| 居住地 | 東京都内のマンション |

| 休日の過ごし方 |

・土曜日は夫とカフェ巡りや映画鑑賞 ・日曜日は自宅でYouTubeを見ながら軽く運動したり、SNSで情報収集 ・休日に友人とホットヨガに行くこともある |

| 趣味 |

・SNS (特にInstagramでの情報収集や発信) ・カフェ巡り、映画鑑賞、軽い運動 (ヨガ、ストレッチ) ・美容や健康に関する情報収集 |

| 価値観・性格 |

・新しいトレンドや情報に敏感で、常に情報をキャッチアップしている ・健康意識は高いが仕事が忙しく本格的な運動が継続できず悩んでいる ・SNS発信を通じて自分のライフスタイルを共有し共感を得たい ・効率的で手軽にできる健康習慣を探している ・外食やテイクアウトが多く、食生活の乱れを気にしている |

| 抱えている課題 |

・仕事が忙しく、運動や食事の管理に十分な時間を割けない ・健康に関する情報が多すぎて、どれを信じて良いか分からない ・モチベーション維持が難しく、健康習慣が続かない ・手軽にできる、日々の生活に取り入れやすい健康法を求めている |

| 目標・願望 |

・無理なく健康的な食生活と運動習慣を身につけ、体調を改善したい ・SNSで「ヘルシーな暮らし」を発信し、フォロワーからの共感を得たい ・ストレスなく、健康的なライフスタイルを楽しみたい |

ペルソナを設定することで「どの記事内容やサービス提案が一番響くのか」「どのような言葉遣い・情報が役立つのか」を、社内・チームで共有しやすくなります。

チーム全体で共通の視点に立って物事を考えられるため、「この人ならどう感じるだろうか?」、「何に困るだろうか?」と、顧客インサイトを深掘りすることで、より的確で効果的な戦略を立案できるようになります。

【関連記事】ペルソナとは?よりリアルなユーザー像を作り上げる具体的な作成方法

カスタマージャーニーマップ

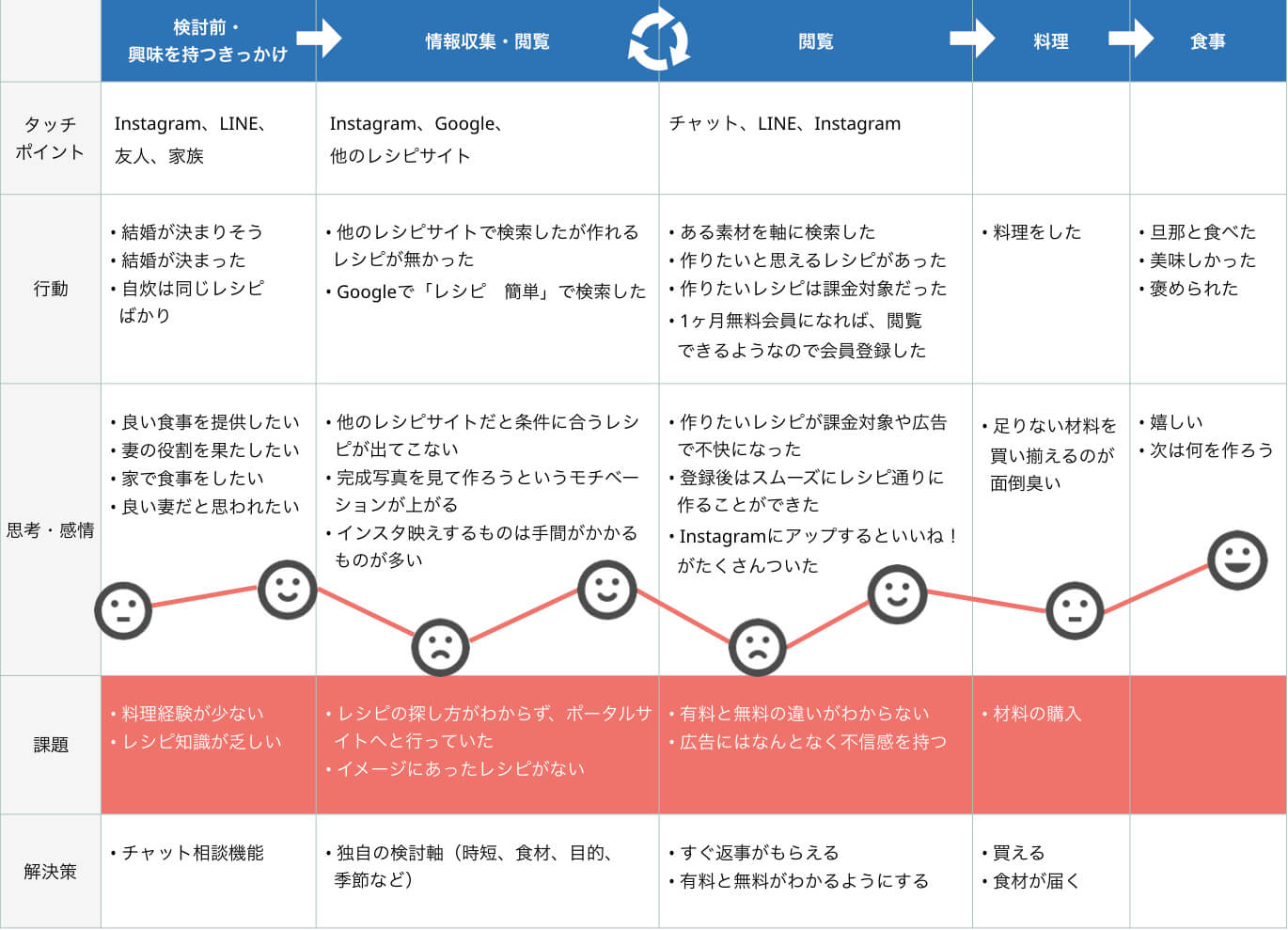

カスタマージャーニーマップとは「顧客がプロダクトやサービスを認知してから購入し、利用後に至るまでの一連の体験を時系列で可視化するフレームワーク」です。上図は「料理サイトを利用するユーザーのカスタマージャーニーマップ」です。カスタマージャーニーマップを利用すると「各接点における顧客の行動、思考、感情の浮き沈み」を詳細に把握できるようになります。

顧客インサイトを得るために上記のようなカスタマージャーニーマップを作成し、その後に顧客インサイトを得るためのアクションを取っていきます。

ちなみに上記のカスタマージャーニーマップを眺めるだけでは顧客インサイトは見えてきません。重要なのは、顧客の「矛盾」や「感情が大きく動く瞬間」に注目し「なぜ?」を問いかけることです。顧客インサイト獲得のために、以下のような思考プロセスを踏む必要があると考えられます。

・ユーザーが本当に求めているのは料理の成功そのものではなく「料理を通じた他者からの承認」であるという顧客インサイトを獲得する

・得た顧客インサイトから「SNSで映える盛り付け講座」や「作った料理をシェアできる機能」など、ユーザーの承認欲求を満たす施策を組み立てる

【関連記事】カスタマージャーニーマップが必要な理由とは?目的と作り方

共感マップ

共感マップ(エンパシーマップ)とは「顧客が置かれている状況や感情を整理して、ニーズを抽出して顧客インサイトを得やすくするためのフレームワーク」です。共感マップを作成することで「顧客の視点」をより具体的かつ多角的に整理し分析することができます。

例えば「考えていること」、「感じていること」、「言っていること」の矛盾点に着目したり、「痛みやストレス」の深層にある原因を探ったりすることで顧客インサイトを獲得できる場合があります。

共感マップを作成するためには、顧客へのインタビューやペルソナ設定を実施した上で、以下の6項目を1枚のマップに書き出します。

| No. | 共感マップの6項目 | 概要 |

|---|---|---|

| No.1 | Think and Feel | 考えていることや感じていること |

| No.2 | See | 見ていること |

| No.3 | Hear | 聞いていること |

| No.4 | Say and Do | 言っていることや行っていること |

| No.5 | Pain | 痛みやストレスに感じていること |

| No.6 | Gain | Painを解決したら得られること |

共感マップは「サービスの改善点や新しいマーケティング施策のアイデア」の発見に役立つだけでなく、チームや関係者間で「ペルソナのより詳細情報を共有して顧客理解の解像度を高める」ことにも役立ちます。

顧客インサイトを分析する5つの方法

ユーザーリサーチによって収集した顧客の言動やデータから顧客インサイトを分析するには、上記5つの方法があります。1つずつ紹介していきましょう。

1.「普遍的な人間欲求」から分析する

顧客インサイトを分析する方法の1つ目は「普遍的な人間欲求から分析する方法」です。上図はアメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した「マズローの欲求階層説」です。マズローは「人間の欲求には時代や文化、個人の特性を超えて共通する5段階が存在している」と提唱しています。

改めて、マズローの欲求階層説の要素である「5つの人間の欲求」を以下にまとめます。

▼5つの人間の欲求(マズローの欲求階層説より)

| 欲求 | 内容 |

|---|---|

| 生理的欲求 | 人間が生命を維持するために必要な基本的・本能的な欲求 |

| 安全欲求 | 心身の安全、経済的安定、健康な生活環境など、安全な生活を求める願望 |

| 社会的欲求 | 家族や職場、地域社会などの集団に所属し、友人や仲間と関わり、他者から受け入れられたいという願望 |

| 承認欲求 | 他者から認められたい、自分の価値を認められたいという、人間が誰でも持つ基本的な心理的願望 |

| 自己実現欲求 | 自身の持つ能力や才能を最大限に発揮し、なりたい自分になることへの願望 |

上表のような「5つの人間の欲求(=人間の行動の根底にある普遍的な欲求)」から顧客インサイトを探索することで、各インサイトがより分析しやすくなります。

例えば、他者から認められたい「承認欲求」や、自分の能力を最大限に発揮したい「自己実現欲求」、集団に属し安心感を得たい「所属と愛の欲求」など、顧客が取っている行動や発言に注目して分析すると優れた顧客インサイトの獲得に繋がる確率を高められます。

マズローの欲求階層説で提唱されるこれら5つの人間の欲求の中から「該当アクションはどの欲求を満たすための言動であるか」を考察することで、顧客インサイトの本質に近づきやすくなるでしょう。

2.「目的と手段」から分析する

顧客インサイトを分析する方法の2つ目は「目的と手段から分析する方法」です。顧客がとっている「手段としての行動」に着目し、その行動で達成したい「本来の目的」を探ることで顧客インサイトの分析が進みます。

顧客が「欲しい!」と口にしたり、プロダクトやサービスを購入する行動は、「何かを達成するための手段」である場合がほとんどです。

有名な例で、「ドリルを買いに来た顧客が本当に欲しいのはドリルではなく、壁に開ける穴である」という話があります。この話を深掘りすると、壁に穴を開ける真の目的は「棚を付け、家族の写真を飾りたい」といった目的であるかもしれません。

顧客がとる手段(行動)の奥にある本来の目的を理解できると、より良い顧客インサイトを見つけられるでしょう。

3.「原因と現象」から分析する

顧客インサイトを分析する方法の3つ目は「原因と現象から分析する方法」です。顧客の行動や市場で起きている特定の現象に着目し「なぜその現象が起きているのか?」という原因を探る視点も顧客インサイトを正しく分析するために重要です。

例えば、市場で「若者のビール離れ」という現象が観察されたとします。この「若者のビール離れ」現象に対して、「なぜ彼らはビールを飲まなくなったのか」を掘り下げていくと、次のような原因が見えてくるかもしれません。

・甘いアルコール飲料を好む

・そもそも飲み会に行かなくなった

現象に着目し深堀りを徹底すると、新たな商品開発やマーケティング戦略のヒントとなる顧客インサイトを発見できます。

4.「ポジティブとネガティブ」から分析する

顧客インサイトを分析する方法の4つ目は「ポジティブとネガティブから分析する方法」です。物事に存在する「ポジティブな面とネガティブな面の双方の見方を変えて分析」することは顧客インサイトを探る方法としておすすめできます。

基本的に、顧客から得られた声やデータは多くの場合で「不満や課題などのネガティブな側面に偏る傾向」にあります。しかし「飽きっぽい」という短所が「気持ちの切り替えが上手い」という長所に言い換えられるように、ネガティブな側面も解釈次第ではポジティブな価値に転換できるのです。

例えば、赤城乳業株式会社の「ガツン、とみかん」には「売れてないのに20周年」というキャンペーンで話題を集めた事例が存在します。このキャンペーン事例は「ポジティブとネガティブ」からインサイト分析した代表的な事例と言えるでしょう。一見ネガティブな事実を、あえて前面に押し出すことで商品認知を高めた良い事例です。

ポジティブ・ネガティブの一方の側面だけを見て決め打ちせずに、常に見方を変える思考を持つと良いでしょう。

5.「矛盾」から分析する

顧客インサイトを分析する方法の5つ目は「矛盾から分析する方法」です。「顧客の発言と実際の行動との間にある矛盾」に注目する視点も顧客インサイトを得るための大きなヒントになります。

例えば、「健康には気をつけたい」と言いながら、高カロリーなジャンクフードを食べてしまう矛盾した行動をとってしまう人もいるでしょう。

矛盾した行動の背景には「健康維持も大切だが、時にはストレスを発散するためのご褒美が欲しい」などの「本人も認めたくない、あるいは言語化できていない本質的な欲求」が隠れている場合があります。

上記のような建前と本音のギャップにこそ、顧客インサイトのヒントが眠っているのです。

顧客インサイトを見つける際の3つの注意点

上記は顧客インサイトを見つける際に注意すべき3つの内容です。「顧客インサイトの探求」は大きなビジネスチャンスが得られる行動ですが、反面、それに伴う「根気強さ・一貫性・注意深さ」が求められる行動でもあります。

以下、顧客インサイトを見つける際の注意点を3つそれぞれご紹介します。

1.顧客インサイトは一見わかりにくい(=根気強さ)

顧客インサイトを見つける際の注意点の1つ目は「顧客インサイトは一見わかりにくい」ということです。

顧客インサイトは、アンケート結果やインタビューのなかに「答え」として明確に書かれているわけではありません。顧客の行動や発言といった断片的な情報をつなぎ合わせ、その背後にある意味を解釈し、仮説を立てる中で初めて見いだされるものです。

そのため、顧客インサイトを得るためには断片的・表面的な情報に惑わされずに、客観的な事実(エビデンス)を基に、本質を見抜く深い洞察力が求められます。

2.リサーチで見つけた内容がゴールからズレていないか吟味する(=一貫性)

顧客インサイトを見つける際の注意点の2つ目は「リサーチで見つけた内容がゴールからズレていないか吟味する」ことです。

リサーチを進めていると、当初の想定とは異なる面白い発見や意外な事実に遭遇して、本筋からズレてしまう場合があります。リサーチ内容が「本来の事業目的やリサーチのゴール」から逸脱していないか、常に客観的な視点で評価しなくてはなりません。

担当者の個人的な興味や思い込みによって解釈が歪んでしまう危険性を認識し、チームで多角的に議論しながら、本質からズレないように軌道修正しながら進めましょう。

3.言語化する時は顧客が受ける印象に配慮する(=注意深さ)

顧客インサイトを見つける際の注意点の3つ目は「顧客が受ける印象に配慮しながら言語化する」ことです。

発見した顧客インサイトは、顧客の弱みやコンプレックスに触れるデリケートな情報を含んでいる場合があります。獲得したインサイトをマーケティング施策や商品コピーに活用する際に表現方法を誤ると、顧客に不快感を与えたり、企業倫理を疑われたりする危険性がある点に注意しましょう。

例えば、顧客の不安を過度に煽るようなコミュニケーションは、短期的な成果に繋がるかもしれませんが、長期的に見ればブランドイメージを大きく損ないかねません。

顧客インサイトを活用する時は「顧客への敬意と配慮を忘れない姿勢」が大切です。

顧客インサイトの成功事例5選

ここからは下記5つの「顧客インサイトを活用した成功事例」について、それぞれご紹介します(※下表内のテキストリンクをクリックすると該当成功事例の詳細にジャンプします)。

| 事例名 | 顧客インサイトの発見内容 | 主な施策や成果 |

|---|---|---|

| 1.ウェルスナビ株式会社|ウェルスナビ | 定量分析だけでは見えない「なぜ投資をやめてしまうのか」という利用者の心理や行動の背景を深掘りした | 顧客の不安に寄り添った情報発信や体験改善、リサーチ文化の社内定着に成功した事例 |

| 2.株式会社プログリット|シャドテン | 「シャドーイング=スピーキング」と誤解し価値を感じられず離脱するユーザーが多いというインサイトを得た | 誤解を解消し学習価値を明確化、オンボーディング改善によって有料転換率アップと退会率減少を達成した事例 |

| 3.Apple Inc.|iPod | 「自分の大量の音楽ライブラリーを自由に持ち歩き、気分次第でいつでも聴きたい」という潜在的欲求を発見した | 利用者自身の膨大な楽曲管理と携帯性を叶え、音楽の楽しみ方を革新し大ヒットにつながった事例 |

| 4.日清食品株式会社|カップヌードルリッチ | シニア層は「健康リスク」を気にしつつ“ちょっと贅沢”を楽しみたいというインサイトを得た | ヘルシーさと高級感を両立させた新商品開発で「罪悪感なく贅沢できる」価値を訴求し成功した事例 |

| 5.株式会社大戸屋ホールディングス|大戸屋ごはん処 | 「女性は一人で定食店に入りにくい(人目が気になる)」という顧客インサイト得た | 通行人に見えにくい店舗立地や内装、ヘルシーメニューで女性一人でも入りやすい空間を実現して独自の人気獲得した事例 |

当記事を執筆していますグッドパッチによる「顧客インサイトから事業改善した企業様の事例」もご紹介していますので、併せてご確認ください。

1.ウェルスナビ株式会社|ウェルスナビ

参考:ウェルスナビ

1つ目に紹介するのは、「ウェルスナビ株式会社の顧客インサイトを活用した成功事例」です。この事例はグッドパッチが顧客インサイト調査の内製化を支援した成功事例でもあります。

ウェルスナビ株式会社は、世界50カ国・約1万2000銘柄以上の株を自動で買い付けやリバランスをおまかせで行える資産運用サービスを提供しています。

ウェルスナビは、利用者の口座開設や入金・積立設定など、定量的なデータ分析に基づくサービス施策が行われていました。しかし「顧客がなぜ投資を途中でやめてしまうのか」、その理由が定量データ分析だけでは解明できない課題を抱えていました。

そこでグッドパッチが利用者の声を集める「定性調査の内製化」の支援を進めました。その結果、解約を検討する顧客のリアルな心理や状況を深く把握することに成功。

顧客が抱える不安に寄り添ったコミュニケーション改善などに繋げ、ウェルスナビ株式会社の組織内に「顧客インサイトを得るためのリサーチ文化」を根付かせるきっかけにもなりました。

本事例を詳しくまとめた「事例紹介記事」と「事例資料DLページ」をご用意しています、ぜひ併せてご覧ください。

導入事例をダウンロードする

2.株式会社プログリット|シャドテン

参考:シャドテン

2つ目は「株式会社プログリット(シャドテン)の顧客インサイトを活用した成功事例」です。この事例もグッドパッチが顧客インサイトを活用してご支援した成功事例となります。

英語学習サービスを提供する株式会社プログリットのアプリ「シャドテン」は、無料会員から有料会員への転換率に伸び悩みを抱えていました。

そこでグッドパッチが定量・定性両面から顧客インサイトのデータ分析を行う支援を担当しました。その結果、「シャドーイング(リスニングのトレーニング)」を「スピーキングのトレーニング」と誤解しているユーザーが多く、トライアル期間中に価値を実感できずに離脱しているという顧客インサイトを得ることに成功。

この顧客インサイトに基づき、「ユーザーの誤解を解き、ユーザーの学習体験を向上させるための仕組み」を整えました。その結果、オンボーディング改善に繋がり、「有料会員への転換率の増加や退会率の減少」を果たすことに見事成功しました。

グッドパッチがご支援しました株式会社プログリット(シャドテン)の顧客インサイト活用に関する「成功事例記事」と「資料DLページ」もご用意しています。併せてご覧ください。

導入事例をダウンロードする

3.Apple Inc.|iPod

引用:iPod (Scroll Wheel)(Apple公式)

3つ目にご紹介するのは「iPodの顧客インサイトを活用した成功事例」です。

2000年代初頭、音楽はCDやMDで聴くのが当たり前でした。しかしApple社は音楽が好きな人々が心の奥底で抱いていた「自分のライブラリにある数千曲すべてを持ち歩き、その日の気分で自由に選んで聴きたい」という無自覚のインサイトを発見しました。

単に「携帯音楽プレイヤーが欲しい」という表面的なニーズではなく、「音楽ライブラリ全体を自分のものとして手軽に管理し、いつでもどこでも楽しみたいという顧客インサイト」に応えたiPodは、音楽の聴き方そのものを変える大ヒット商品となりました。

4.日清食品株式会社|カップヌードルリッチ

引用:カップヌードル初の高価格設定で新たな市場を開拓 「カップヌードル リッチ」 が発売7カ月で販売累計1,400万食を突破!(日清食品)

4つ目にご紹介するのは「日清食品株式会社(カップヌードルリッチ)の顧客インサイトを活用した成功事例」です。

日清食品株式会社は、若者向けのイメージが強かったカップヌードルに対し「シニア層は健康を害する恐れのある食べ物を避ける」という顧客インサイトを得て「カップヌードルリッチ」を発売しました。

カップヌードルリッチは健康に配慮しつつ、高級食材を使用しているため、通常の商品より高額に設定されました。健康と贅沢を両立した高級感が「罪悪感なく贅沢を楽しみたいシニア層の心(=顧客インサイト)」を掴み、大ヒットを記録する商品となりました。

5.株式会社大戸屋ホールディングス|大戸屋ごはん処

引用:株式会社大戸屋ホールディングス|大戸屋ごはん処-あばうと大戸屋

5つ目にご紹介するのは「株式会社大戸屋ホールディングス(和定食レストラン『大戸屋ごはん処』)の顧客インサイトを活用した成功事例」です。

大戸屋ごはん処を運営する株式会社大戸屋ホールディングスは、顧客のリサーチをする中で「一人で定食屋に入るのが苦手(周囲の目が気になる)」という女性客の顧客インサイトを発見しました。

この顧客インサイトをもとに、人目につきにくい地下やビルの2階以上にあえて出店する戦略を取ったのです。さらにヘルシーなメニューを拡充し、女性が一人でも過ごしやすい清潔感のある店内空間を設計した結果、「女性に人気の和定食レストラン」という独自のポジションを確立しました。

【参考記事】顧客体験(CX)向上を実現する方法とは?フレームワークや成功事例を紹介

顧客インサイトを明らかにして本質的な顧客理解を

本記事では、「顧客インサイトの定義から具体的な見つけ方、分析方法・注意点」まで網羅的に解説しました。「顧客インサイトを基にしたアクション」は他社との差別化が困難な現代において日に日に重要度が増しています。顧客の表面的なニーズを満たすだけでなく、「顧客インサイトにどれだけ寄り添えるか、満たせるか」をより意識すべきです。

顧客インサイトから「顧客自身も気づいていない本質的な欲求を理解し、プロダクトやサービスに反映させる」ことができれば、市場での優位性を保ちつつ顧客に真の価値を届けられます。

本記事で紹介しました5つの顧客インサイト成功事例と、グッドパッチが提案する探索型リサーチの道標「GUIDE」をご活用いただき、顧客インサイトの発見にお役立てください。

また「自社にあったリサーチ方法がわからない」「リサーチにかけるリソースが不足している」など、顧客インサイトのリサーチにお悩みの場合は、お気軽にグッドパッチまでご相談ください。

\UXリサーチ3点セットを受け取ってください/

1,600件以上の豊富な支援実績に基づき、ユーザーの本質的な課題からビジネスへのアクションを導き出す「UXリサーチ」を用いた3つのサービスを提供しています。

既存プロダクトの改善や事業の創出、組織にUXリサーチのノウハウを定着させる研修など、お客様のシーンに合わせてご利用いただけます。

このような方におすすめです

- ・ 新規事業の立ち上げ、事業戦略の構築を検討している

- ・ 既存プロダクトやサービスの課題を見極め改善したい

- ・ 自社でUXリサーチのノウハウを体系的に習得したい

- ・ マーケティングや営業戦略の精度を向上させたい